티스토리 뷰

1. 축성(築城)과정.

- 성을 쌓는 38일 동안에 872명이 죽다 -

예로부터 나라의 도읍에는 그 뒤쪽에 반드시 진산(鎭山)을 두었다.

서울의 진산은 삼각산(三角山)이니, 백운대와 인수봉, 그리고 만경대의 세 봉우리가 삼각으로 우뚝 솟았다 해서 얻은 이름이다. 용트림 하듯 솟구쳐 오른 삼각산의 산세는 나라 안은 물론이려니와, 그 이웃나라까지도 쩌르르 할만치 뛰어나다. 이 세 개의 산봉우리는 그 여세를 몰아 서남쪽으로 내 닫다가 보현봉에 이르러 다시 한 번 그 위용을 자랑한다.

이곳에서 잠시 숨을 고른 뒤에 남쪽으로 살짝 방향을 틀어 쌍둥이처럼 닮은 봉우리를 빚었으니 이름 하여 형제봉이라 한다. 형제봉을 빚은 뒤에 보토현(補土峴)으로 잠시 내려선 산줄기는 구준봉(狗蹲峰)을 지나 다시 한 번 솟구치니, 이른바 모란꽃 봉우리를 닮았다는 백악(白岳:342.4m)이 그것이다.

사람들은 백악을 일러 도성(都城)의 북쪽에 위치한다 하여 흔히 북악(北岳)이라 불러왔다.

북악에서 다시 두 팔을 벌리듯 양쪽으로 각각 산줄기가 뻗으니, 왼쪽으로 뻗어나가 도성 동편에 솟은 봉우리를 낙산(駱山:해발 125m)이라 하는바, 서울의 좌청룡(左靑龍)이요, 오른쪽으로 자하문을 지나 서편에 솟은 봉우리를 인왕산(해발 338.2m)이라 하는바, 서울의 우백호(右白虎)에 해당된다 하겠다. 여기에 북악에서 마주 건너다 보이는 남쪽에 아담하고 탐스런 봉우리가 또 한개 솟았으니 서울의 안산(案山)으로 자리 잡은 목멱산(木覓山:남산 해발 262m)이 그것이다. 자고이래 우리는 이 四개의 산을 일러 서울의 내사산(內四山)이라 불러 왔으며, 그 안에 자리잡은 한양골은 천하의 명당으로 소문이 났다.

이 하늘이 내린 명당 터에 이태조가 새 나라의 도읍을 앉힌 것은 필시 하늘의 순리를 따른 것임이 분명하다. 무릇 한나라의 군왕은 하늘이 정해주는 것이니, 태조 이성계가 하늘의 뜻에 따라 기울어 가는 고려를 뒤엎고서 새로운 제왕의 자리에 오른 것은 1392년 7월 열이렛날의 일이었다. 옛 도읍 송도의 수창궁(壽昌宮)에서 즉위식을 거행한 태조 이성계는 다음 달인 8월 13일, 새로운 도읍터로의 천도(遷都)를 명했다. 송도의 지기(地氣)가 다했다고 생각했던 까닭이다.

이태조는 왕사(王師)인 무학 대사를 대동하고 새로운 도읍터를 물색한 끝에 삼각산을 진산으로 하고 백악을 주산(主山)으로 하여, 그 아래 한양골에다 새로운 도읍을 앉히기로 정했다. 삼각산의 산세와 백악의 기상이 범상치 않았던 까닭이다.

태조 3년인 1394년 음력 10월 25일(양력 11월 26일)에 백관(百官)을 거느린 이태조는 옛 도읍 송도를 떠나서 10월 28일(양력11월 29일)에 한양땅에 도착하니, 이제부터는 한양골이 조선의 새로운 도읍이 되었다.

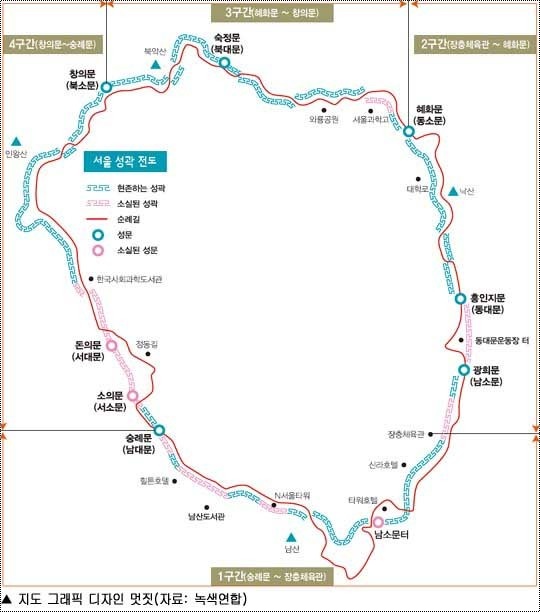

새 나라를 건설하고 도읍을 새로 정했으니 궁궐도 새로 세워야 했고, 나라의 상징이랄 수 있는 종묘와 사직도 세워야 했다. 또 외적들로부터 종묘와 사직을 지키기 위해서는 도성(都城)도 건설해야 했다. 이태조는 한양의 주산인 북악(北岳)에서 시작하여 낙산과 목멱산, 그리고 인왕산 마루를 거쳐 만대(萬代)에 남을 성곽을 쌓기로 마음을 굳혔다.

그리하여 궁궐과 종묘사직의 공사가 거의 마무리 단계에 다다른 태조 4년(1395년) 9월에 도성 축조를 명하고서, 다음 달인 윤 9월 13일에 도성축조도감(都城築造都監)을 설치했다. 즉시 정도전으로 하여금 도성 축조의 모든 책임을 맡기고 성기(城基)를 실측케 하니, 북악에서 낙산과 목멱산을 거쳐 인왕산을 휘돌아 다시 북악산으로 이어지는 성곽의 총 길이는 59,500척이었고, 릿수로는 45리였다.

해가 바뀐 태조 5년 1월 9일 백악신(白岳神:북악신)과 5방신(五方神)에게 개기제(開基祭)를 지내고서 그날부터 다음 달인 2월 28일까지 49일간의 기한을 정하고서 성곽 축조 공사에 들어갔다. 거의 전국에 걸쳐 118,070명의 장정을 동원하였고, 이 때 공사를 총 지휘한 사람은 영삼사사(領三司事) 심덕부(沈德符)와 평양백(平壤伯) 조준(趙浚)등이었다.

공사를 이때 시작한 이유는 혹한기를 지난 다음에 공사를 시작하여, 농사철이 다가오기 전에 공사를 마무리하기 위함이었다. 그러나 그해의 1월 9일은 양력으로 2월 26일에 해당 되었는바, 이때는 아직 땅도 녹지 않은 추운 계절로써 늦추위가 맹위를 떨치고 있었다.

축성공사의 진행방법은 59,500척의 공사 구간을 97구(區)로 나누어 600척을 1구로 정하고, 각 구마다 천자문(千字文)으로 자호를 표시 하였다. 또한 각 구간에서 100척마다 1호에서 6호까지 구분하고, 2자구(字區)마다 감역판사(監役判事)와 부판사(副判事) 1명씩을 임명하여 감독을 맡겼고, 공사의 진행방식은 북악산 동쪽에서 천자문의 첫 번째 글자인 하늘 ‘천(天)’자로 시작해서, 낙산, 남산, 인왕산을 거쳐 북악산 서쪽에 이르러 천자문의 97번째 글자인 조상 ‘조(弔)’자로 마치게 하였다.

열악한 환경 속에서도 공사를 예정대로 진행하기 위하여 밤낮을 가리지 않고 공사를 강행 하였으며, 부실공사 방지를 위하여 성벽에다 공사 담당자의 성명 및 담당 고을의 이름을 새겨 넣게 하였는바, 이 전통은 훗날 세종을 거쳐 숙종 대(代)까지 이어지는 것이다.

까닭에 지금도 이대 부속병원 동쪽 성벽에는 1패장 절충 성세각(一牌將 折衝 成世珏), 또는 석수 도변수 오유선(石手 都邊手 吳有善), 등의 글자가 새겨져 있으며, 또 장충동 부근에는 곤 자 육 백 척(崑 字 六 百 尺)이니, 강 자 육 백 척(岡 子 六 百 尺)이니 하는 등의 글자가 남아 있기도 하다.

이밖에도 성벽 이곳 저곳에 새겨진 井邑(정읍)이니, 平澤(평택)이니, 또는 宜寧始面(의령시면:의령 지방 사람들이 쌓은 시작 지점이라는 말)이니, 河陽始面(하양시면)이니, 하는 등의 글자를 새겨서 당시의 성곽을 쌓은 담당 책임자의 연고지를 나타내기도 했다.

추운 날씨에 짧은 일정으로 공사를 강행하다 보니 자연히 여러 가지 부작용과 함께 난관이 따를 수밖에 없었고, 그중에서 가장 큰 문제는 숙식을 어떻게 해결하느냐 하는 것이었다. 천도(遷都)한지 1년밖에 안되어 겨우 5만명 안팎의 인구를 가진 서울에 그 배가 넘는118,000여명이라는 많은 인부가 들끓다보니 잘 곳도 마땅치 않아 부득이 노숙을 할 수밖에 없었다. 남루한 의복에 허술한 이부자리로 노숙을 하다 보니 날씨가 추워 동상자(凍傷者)는 물론, 동사자(凍死者)까지 속출하였고, 야간작업에 부상자가 끊이지 않았다.

이에 보다 못한 태조는 밤에는 공사를 중지하게 하였으며, 눈보라가 심한 날에는 낮에도 공사를 중지시키기에 이르렀다. 좁은 공간에 많은 사람들이 들끓다보니 엎친데 덮친 격으로 여역(癘疫 : 돌림으로 인한 열병)까지 극성을 부려 대는 바람에 상황을 더욱 어렵게 만들었다. 이에 대한 대비책으로 조정에서는 판교원(板橋院)을 지어 많은 환자들을 수용하기로 했는데, 판교원은 오늘날의 야전병원 비슷한 역할을 하는 일종의 임시병원을 말했다. 판교원에는 추위와 굶주림, 여역 등으로 인한 각종 병자와 더불어 성을 쌓다가 다친 부상자들로 넘쳐났으며, 그중에는 장성에서 올라온 도리장(都里莊)의 아버지도 있었다.

도리장의 아버지는 전라도 장성에 사는 농부로, 설을 쇠기가 바쁘게 축성군으로 뽑혀 서울에 왔다가 그만 중병이 들어 판교원에 들게 되었는데, 늙고 쇠약한 몸에 굶주림까지 겹쳐 발생한 농부의 병세는 하루하루 깊어만 가고 있었다.

이 때 고향에서 이제나 저제나 하며 아버지의 귀향 소식을 기다리던 농부의 무남독녀 외동딸 ‘도리장’은 아버지가 앓아누웠다는 소식을 듣는 즉시 남장으로 갈아입고서 아버지를 만나러 천릿길을 떠났다. 갖은 고생 끝에 서울에 당도한 도리장이 판교원에 가서 아버지를 만나보니 아버지의 병세는 이미 딸의 얼굴도 제대로 못 알아 볼 지경이 되어 사경을 헤매고 있었다. 도리장은 아버지의 병구완을 위해 밤을 낮 삼아 지극정성을 다한 끝에 마침내 아버지의 병환은 차츰 차도를 보이기 시작하였다.

날씨가 풀려가고 아버지의 상태가 곁부축이라도 하면 걸을만 하게 되자 도리장은 아버지를 모시고 고향길을 향했다. 또다시 온갖 난관을 무릅쓰고 아버지와 함께 고향집에 돌아가니 온 장성 고을이 떠나갈 만치 칭찬이 자자하였다.

한입 건너 두입 건너 이 사실은 마침내 서울에 있는 조정 대신들을 통하여 상감인 태조의 귀에까지 들어가게 되었으며, 이를 전해들은 태조는 도리장의 효심에 감탄을 하고서 특별상을 내렸다 한다.

이처럼 여러 가지 어려운 여건 속에서 공사를 벌이다보니, 공사가 끝날 무렵에는 희생자의 숫자가 엄청나서 태조는 이들의 명복을 비는 수륙재(水陸齋)까지 베풀어야 했다.

모진 난관 속에서도 도성 축조 공사는 예정대로 2월 28일에 완성되었으며, 49일밖에 안되는 짧은 기간에 마친 공사의 내용을 보면, 성기(城基)가 높고 험한 곳은 석성(石城)으로 하여 높이가 15척에 총연장 19,200척이었고, 지대가 낮고 평탄한 곳에는 토성(土城)으로 축조하였는바, 하단의 넓이가 24척에 상단의 넓이가 18척, 높이가 25척으로 총연장 40,300척이었으며, 석성과 토성을 합쳐 59,500척에 이르렀다.

그러나 제1차로 쌓은 도성은 완성하지 못한 부분이 많을 뿐 아니라 49일이라는 짧은 일정 때문에 엄한 책임과 엄격한 감독에도 불구하고 어쩔 수 없이 부실한 부분이 많아서 결국 태조는 2차공사를 시행하라는 명을 내려야 했다.

하지만 1차 공사의 여파(餘波)로 백성들의 원성이 대단한데다, 설상가상으로 그 해에는 흉년까지 들어 간관(諫官)과 대신들이 풍년들기를 기다려 축성할 것을 건의하였으나 태조는 이를 단호히 거부하고서 그 해(1396년) 가을 2차 공사에 들어갔다. 2차 공사 때는 1차 공사 때 빠졌던 경상, 전라, 강원도의 인부 79,000명을 동원하기로 하였으며, 공사 기간은 그해 8월 6일(양력 9월 16일)부터 9월 24일(양력 11월 9일)까지 역시 49일간이었다.

그러나 2차 공사를 시작한지 일주일밖에 안된 8월 13일에 태조가 끔찍이도 아끼던 신덕왕후(神德王后) 강씨(康氏)가 그만 세상을 떠나고 말았다. 이를 애통하게 여긴 태조는 정무(政務)와 시전(市廛:도성 및 도시의 상설적인 장거리의 가게)을 열흘간이나 정지하게 하고서 신하들과 함께 능터를 찾아 나섰다. 근신과 지관을 대동한 태조는 서울 근교등지로 능터를 물색한 끝에, 이듬해 정월에 가서야 도성안 취현방(聚賢坊:지금의 정동)에 장사를 지내게 되었다.

사정이 이렇다 보니 도성 축조 공사는 자연 소홀할 수밖에 없었고, 태조가 공사 현장에 나타나는 일도 자연 드물게 되었다. 그럼에도 불구하고 권중화(權仲和),박자안(朴子安) 등 공사 감독관들과 역군(役軍)들이 각고(刻苦)의 노력을 기울인 덕분에 애초의 계획대로 그해 9월 24일까지 공사를 마치는 개가를 올릴 수 있었다.

이렇듯 어려운 여건 속에서 태조의 의지와 수많은 사람들의 희생을 딛고서 2차 공사까지 마쳤으나 특히 기술을 요하는 도성의 4대문과 4소문은 준공을 못하였으며, 이중 숭례문 같은 경우는 2년이 더 지난 태조 7년에서야 공사를 마치게 되었다.

이와 같이 새로운 도읍 한양은 태조의 집념과 노력으로 차차 자리를 잡아 가던 중, 태조 7년(1398) 8월에 그만 태조의 다섯째 아들 방원이 ‘제1차 왕자의 난’을 일으키고 말았다.

이에 태조는 왕위에서 물러나고 뒤를 이은 정종은 한양이 불길한 곳이라 하여 정종 원년(1399) 3월에 옛 도읍 송도로 다시 천도하기에 이르렀다.

송도로의 환도를 하고보니 태조의 마음은 한없이 불편하고도 괴로웠으나 임금 정종을 비롯한 대부분의 신하들은 낮선 한양보다는 아무래도 자신들이 나고 자란 송도를 훨씬 더 좋아하는 분위기였다.

그 후, 모든 것이 가라앉고 한양의 일을 차차 잊어갈 즈음 일은 또다시 벌어지고 말았다.

태조의 넷째 아들인 방간이 박포와 함께 방원의 세력을 꺾고서 자신이 권력을 잡기위해 ‘제2차 왕자의 난’ 을 일으키고 만 것이다.

송도 시가지를 누비며 진퇴를 거듭하던 형제간의 싸움은 아우 방원의 승리로 이어졌고, 권력을 움켜쥔 방원은 정종으로부터 양위의 형식을 빌어, 부왕 태조의 즉위식을 거행했던 송도의 수창궁에서 왕위에 오르니, 이 분이 바로 조선의 제3대 임금 태종이었다.

왕위에 오른 태종은 형제간에 피를 뿌린 고려의 도읍 송도보다는 아무래도 새 도읍지 한양에 가서 새로운 왕조의 발판을 다지고 싶었다. 이러던 차에 송도의 수창궁에서 불까지 나는 바람에 한양으로의 재천도 문제를 놓고 갑론을박하던 조정의 중론은 한양 재천도로 기울게 되었고, 마침내 왕위에 나간지 5년이 되는 1405년 10월에 도읍을 다시 한양으로 옮겨오게 되었던 것이다.

한양으로 도읍을 다시 옮겨오기는 했으나 7년 가까이 비워 두었던 한양은 거의 폐허가 되다시피 되었으며, 궁궐 뜰에는 쑥이 나고 성곽은 무너져 문 없이도 넘나들 지경이 되었다.

이에 태종은 궁궐을 수리하고 무너진 도성을 수축(修築)하려고 몇 차례 계획을 세웠었으나 이런 저런 사정으로 실행에 옮기지는 못했다.

그 후, 세종에게 왕위를 물려주고 상왕으로 물러앉은 태종은 세종에게 도성을 수축 할 것을 강력하게 주장하여, 마침내 세종 4년인 1422년 음력 1월 15일(양력 2월 15일)부터 2월25일까지 40일간에 걸쳐 대대적인 도성 수축공사를 시행하기로 계획을 세웠다.

즉시 도성수축도감(都城修築都監)을 설치하고서 공사의 최고 책임자로는 우의정 이원(李原)을 임명했다. 수축 계획을 세우면서 세종은 태조 때 토성으로 쌓은 부분도 모두 석성으로 바꾸기로 하고서, 인부는 전국에서 322,400명을 동원하기로 하였다. 예산이 넉넉할리 없는 조정에서는 이때 역군들에게 각자 자신이 40여일 동안 먹을 식량을 짊어지고 서울에 모이라는 명을 내렸다.

하지만 가난한 살림에 제마다 식량을 가져오기는 쉽지 않은 일일뿐더러 수 백리 먼 길에 도중에 축나는 식량만 해도 만만치 않았다. 더구나 겨우 10만 안팎의 적은 인구를 가진 서울에 갑자기 그 3배가 넘는 32만 여명의 사람들이 모여들자 쌀값이 폭등하고 전염병이 나도는 등 이런 저런 부작용이 속출하기 시작했다.

난관 속에서도 도성을 수축하고자 하는 조정의 의지는 단호했으며, 이때도 부실공사 방지를 위하여 튼튼하게 쌓지 않으면 공사 감독자를 처벌하고, 개축한 뒤에 성이 기울거나 무너지면 담당 고을에서 다시 쌓을 것을 못 박았다.

수축 공사 때에도 역시 창축공사 때처럼 날씨가 추웠으며, 이에 세종은 혜민국 제생원 등 의료기관을 총동원하여 부상자와 병자를 돌보게 하였다. 또 태조가 창축할 당시 전염병 환자를 치료하는데 큰 공을 세웠던 탄선(坦宣) 스님을 불러올려 승도(僧徒) 300명을 이끌고 환자들을 보살피게 하기도 하였다.

이처럼 임금 이하 백성과 스님들까지 도성의 수축을 위해 나섰으나, 추운 날씨에 무너진 석성을 다시 쌓고, 토성을 석성으로 바꾼다는 것은 결코 쉽지 않은 일이었다. 거기에 기일은 창축 때보다도 더욱 짧아서 인부들은 날마다 파루(罷漏 : 새벽 4시)에서 인정(人定 : 밤 10시)까지, 하루에 17~18시간 가량의 중노동을 해야 했다.

이 때 상왕(上王)인 태종과 금상(今上)인 세종은 감독관과 축성군(築城軍)을 위로하기 위하여 술과 음식을 자주 내림과 동시에 승지와 근신(近臣)들을 축성 현장과 혜민국 제생원 등 의료기관에 보내어 부상자를 위문 하는 등 각별히 마음을 썼다.

하지만 아무리 왕이나 대신들이 독려하고 지극정성을 기울인다 해도 실제로 성을 쌓는 일은 역군(役軍)들의 몫이어서 이들의 고통은 이루 다 말할 수 없었다. 성을 쌓는 일도 보통 문제가 아니었지만 무겁고 큰 돌을 운반하는 작업도 여간 어려운 문제가 아니어서 역군 한사람이 하루에 겨우 돌 한 개를 나르고 나면 해가 저물었고, 감독관들의 독촉 속에 역군들의 팔다리는 성할 틈이 없었다.

이토록 심한 중노동과 추위에 어찌 도망자가 아니 생기겠는가.

참다못한 인부들은 마침내 도망을 치기 시작했다.

도망자가 속출하자 조정에서는 초범자는 형장(刑杖) 100대를 때리고 재범자는 참형(斬刑:목을 베어 죽임)에 처했다. 이건 완전히 전장(戰場)의 도망자와 똑같이 취급했던 것이다. 뿐만 아니라 역군을 기일내에 보내지 않은 고을의 수장들에게도 책임을 물어 지위 고하를 막론하고 엄벌에 처했다.

구체적으로 예를 들면, 공사가 시작된지 1주일 후인 1월 22일에 의금부 진무(義禁府 鎭撫) 한유문(韓有紋)을 경상도에 파견하여 역군(役軍)을 늦게 보낸 죄로 판진주목사(判晋州牧事) 윤보로(尹普老)와 성주목사 이지유(李之柔)를 잡아올림과 동시에 관찰사 최사강(崔士康)조차도 국문 하였다. 이어서 2월 5일에는 창녕현감 김사선(金師禪)과 영산(靈山)현감 김대현(金臺賢)을 잡아올려 장(杖) 80을 때리고 즉석에서 파면해 버리는 등 초강경 조치를 취했다.

이처럼 전쟁을 치르는 것보다 더 혹독하게 다그치며 공사를 한 결과, 예정기일 보다도 이틀이나 앞당겨진 2월 23일에 수축 공사를 마칠 수 있었다.

창축 공사 때는 두 번에 걸쳐 98일이 걸렸으나 수축공사 때는 놀랍게도 38일밖에 안 걸렸던 것이다. 그러나 무리한 공사에 따른 희생도 커서 수축공사 때는 사망자만도 자그마치 872명에 이르렀다고 하니, 오늘날의 상식으로는 도저히 상상도 할 수 없는 얘기다.

이 때 울산에 사는 역군 중에는 부자(父子)가 함께 축성공사에 참여 했다가 아버지가 죽게 되자, 아들이 아버지의 시신(屍身)을 업고 귀향을 감행하여, 도중에 조석으로 상식(上食)을 올리면서 천리(千里)에 이르는 자신의 집까지 무사히 돌아가서 선산에 안장하여 세간의 화제가 되기도 했다 한다.

세종 때 쌓은 수축공사의 내역을 보면 창축 공사 때 토성으로 쌓았던 부분도 모두 석성으로 바꾸었고, 성곽의 높이 또한 험한 곳에는 15척에서 1척을 높여 16척으로 하고, 그보다 낮은 곳은 20척, 평지에는 23척을 쌓았으며, 성 내외로 폭 15척의 길을 만들어 순찰을 돌때 편리하게 하였다.

수축 공사 후에 새로 측정한 성의 둘레는 60,892.8척으로 창축공사 때와는 약간의 차이를 보였다. 따라서 서울성곽은 측정 때마다 그 길이의 오차를 보였으나 1975년 복원당시에 현대적 장비로 정밀 측정한 결과 성곽의 총 연장은 18.127km로 밝혀지게 되었다.

도성은 그 후 문종 1년인 1451년 봄에 경기충청전라 3개도의 수군 등을 동원하여 수축하였는데, 문종 때의 수축의 특징은 큰 돌을 사용하여 먼저 쌓았던 성보다 훨씬 견고 하게 쌓았다는 것이다.

그 후 별다른 공사가 없다가 임진왜란(1592년)이 지나고서도 100년 이상 지난 후에 숙종 30년(1704년)부터 숙종 36년까지 장장 6년에 걸쳐 대대적인 수축(修築)공사를 시행하기에 이르렀다.

당시 조정에서는 북한산성의 축성과 도성의 수축 중 어느 것을 먼저 쌓아야 하느냐로 팽팽히 논쟁을 벌이던 끝에 도성 수축을 먼저 하기로 결정되어, 숙종 30년인 1704년 3월 25일에 수축 공사의 착공을 보게 되었다.

공사는 5군문에 해당하는 훈련도감, 금위영, 어영청, 총융청, 수어청 등에 분담시켜 수축의전 책임을 지게 하였다. 또 공사에 앞서 축성에 필요한 돌을 떠서 준비한 후에 8월부터 쌓기로 계획을 세웠으나 그 해 여름에 혹심한 가뭄으로 인하여 일시적으로 공사를 중단하는 바람에 실제 공사는 그 해 9월부터 시작 되었다.

축성에 사용된 돌은 과거와 달리 사방 1.5척 내지 2척 가량 되는 방형(方形:4각형)의 돌을 정으로 다듬어 쌓았는데, 각 군문에 배당된 돌은 1만개씩이어서 5군문에 배당된 돌의 합계는 5만개나 되었던 것이다.

공사 초기에는 30여리나 되는 동대문 밖 노원(蘆原) 등에서 돌을 뜨다가 워낙 거리가 멀어 능률이 오르지 않자, 나중에는 정릉 등 가까운 곳에서 돌을 떴다 한다.

지지부진하던 공사가 겨우 자리를 잡아갈 무렵 이번에는 청나라에 통고하여 그들의 허락을 받은 후에 성곽을 수축해야 한다는 주장이 제기되는 바람에 또다시 공사는 중단 되었다.

청나라의 허락을 받아야 한다는 것은 병자호란 직후인 1637년에 조선과 청나라 사이에 맺어진 정축조약(丁丑條約) 내용 중, 조선에서는 차후(此後) 성곽을 새로 쌓거나 아니면 보수를 할 경우라도 청의 허락을 얻도록 되어 있었기 때문이다. 이 때문에 당시 조정에서는 도성 수축에 관하여 상당한 논란이 일었으나 최종적으로 숙종 임금의 결단에 의하여 도성 전체를 수축하게 되었던 것이다.

정리하자면 숙종 대(代)에 6년이란 긴 세월에 걸쳐서 도성을 수축했던 것은 여론의 분열과 심한 가뭄, 그리고 도성 수축으로 인해서 청나라로부터 공연한 트집을 잡힐지도 모른다는 강박관념 때문이었던 것이다.

하지만 태조 때의 창축과 세종 때의 수축 시 전쟁을 치르듯이 서둘러 쌓은 것과는 달리 시일을 두고서 차근차근 방형으로 다듬어 쌓은 숙종 대(代)의 성곽은 앞서 쌓은 성곽보다 훨씬 더 견고했다. 방형으로 쌓은 숙종대의 축성 기법이 견고하다는 것이 입증 되므로써 훗날 정조 때 쌓은 수원의 화성(華城)을 축성할 때도 이 방법이 사용 되었다 한다.

성곽이 축조되면 그 위로 몸을 가리며 자신을 방어하는 여장(女墻 : 성가퀴)을 만들어야 하고, 또 풍우에 성곽을 보호하기 위해서는 용마루 형태의 옥개석(屋蓋石)도 덮어야 하며, 그밖에도 화살을 쏠 수 있는 총안(銃眼)도 있어야 한다.

서울 성곽의 형태를 보면 약 3자 폭의 여장과 함께 한 면의 길이가 약 30cm가량 되는 총안은 물론, 1.1m의 폭과 21cm 가량의 두께에 달하는 옥개석이 덮여 있음을 볼 수 있다.

성곽이란 쌓는 것도 중요하지만 차후 이에 못지않게 중요한 것이 사후 관리라 할 수 있다.

이에 대한 대비책으로 조선 초기에는 도성 보수의 책임 기구로 도성도감(都城都監)을 설치하고, 화재 방지를 위하여 금화도감(禁火都監)을 별도로 두었다가 후에 두 기관을 합하여 ‘수성금화도감(修城禁火都監)’으로 개편했으며, 도성의 수비(守備) 기구로는 병조 예하에 도성위(都城衛)와 도성경수소(都城警守所)등을 두었다.

-以上 서울特別市史編纂委員會 發行 ‘서울六百年史’ 參照-

또 중기 이후 서울성곽의 보수 내용을 살펴보면 숙종 임금이 대대적으로 수축한 이래, 영조 21년(1745년)에 부분적인 보수 공사를 시행 하였고, 여장(女薔) 부분은 순조 때 보수한 지역도 상당히 많다.

그 후 한일 합방과 해방을 거치면서 철거하고 무너지고 퇴락했던 서울성곽은 해방 30년이 되는 1975년부터 1980년까지 약 5년간에 걸쳐 복원 및 보수공사를 했다.

부연(敷衍) 하자면 서울성곽은 태조 때 창축하고 세종과 숙종 대(代 )에 수축 한 후, 영조 및 순조 대에 이르러 보수 공사를 하고서, 230여년을 그대로 내려오다가 1975년에 가서야 복원 및 보수공사를 했던 것이다.

물론 창축 당시의 성곽이 지금까지 남아있는 지역이 별로 없기는 하지만 오늘날 우리가 서울성곽을 돌아보면 성을 축조한 연대를 시기별로 알 수 있는 구간이 있다. 즉 석재의 풍화도가 심하고 비교적 잔 석재로 쌓은 것은 창축 당시의 성곽으로 추정하며, 다음으로 장방형의 돌을 기단으로 하고, 위쪽으로는 창축 때 사용했던 돌을 재사용한 듯 한 모습을 보이고 있는 곳은 세종 때 쌓은 것으로 추정하는 곳이다. 이 밖의 정방형으로 다듬어 벽돌 쌓듯이 빈틈없이 쌓은 곳이 숙종 때 쌓은 구간이다.

서울 성곽은 숙종 대(代)에 워낙 튼튼하게 개축되어 조선 후기에는 별로 보수의 필요성을 느끼지 않아, 조선 말기까지 영조와 순조가 벌인 부분적인 보수 공사 외에는 큰 공사가 없었다.

조선이 망하고 1910년 한

'♬네모세상 > 네모세상[정보]' 카테고리의 다른 글

| 순수한 우리말 리스트(100개) (0) | 2013.05.04 |

|---|---|

| 60년대 영상 (0) | 2010.11.11 |

| 감동드라마 '에블린' 감상 (0) | 2010.11.11 |

| 아바타(Avatar, 2009) 예고편 (0) | 2010.01.29 |

| APT 1층에 사는 오해와 진실 (0) | 2009.11.06 |

| 요즘 재미있다는 애니메이션'볼트' (0) | 2009.01.17 |

| 양궁 최고는 그냥 만들어진게 아니다 (0) | 2008.08.13 |

| 브리트니 스피어스 비키니 변천사(2001-2008) (0) | 2008.06.21 |

| [웹2.0엑스포] 위자드웍스 야후 본사 방문기 (0) | 2008.06.16 |

| 2007형 Smart ForTwo 편의성과 출력 높인 신형 포투(fortwo) (0) | 2008.06.13 |